一、背景

2024年12月13日,应中关村智联软件服务业质量创新联盟、TiD质量竞争力大会组委会的邀请,有幸参加《走进腾讯,共探项目管理新模式》活动,活动由无线金教作为CAC敏捷教练发展委员会的副秘书长的角色全程参与和指导,在此期间我们和腾讯鞠老师以及CMMI高成熟度主任评估师胡老师等同仁做了深入的沟通,学习了腾讯的敏捷研发实践,收货颇丰,特此记录。

二、参观腾讯

腾讯的展厅很科幻,有3D大屏复刻出莫高窟,有智能座舱体验模拟驾驶飞机,也有复古的QQ网吧,一秒回到校园时代。有两个细节给我留下比较深刻的印象:一个是腾讯会议的会议总结功能,另外一个就是全过程的用户思维。

首先说下腾讯会议的总结功能,很多同事可能都体验过了,当前我们的icenter会议基本功能已经够用了,腾讯会议在基本功能的基础上导入AI,将会议纪要实时生成,会议需要发言实时提醒,这些功能形成了腾讯会议的差异化竞争优势,在市场上攻城掠地。反观一下我们的产品研发,AI还只能应用在研发提效中,很多团队甚至还在拒绝AI导入。但是头部的互联网企业,已经将AI纳入产品中,形成了产品的差异化能力,这让我不得不有一种紧迫感。

再说一下全程的客户思维,参观过程中,讲解员说到的每一款应用都在说用户的体验,正是因为腾讯用一种近似执拗的方式关注用户体验,才造就了QQ、微信、腾讯会议等一系列用户黏性极强的产品。只有当用户对企业的产品爱不释手,才能让企业逐渐成长。再反思一下我司对用户的关注程度,我们关注的是研发提效,如何更快更好的做出产品,但是用户真正需要的是什么,我们研发团队知之甚少,长此以往我们如何对我们的客户有黏性?

三、现场交流

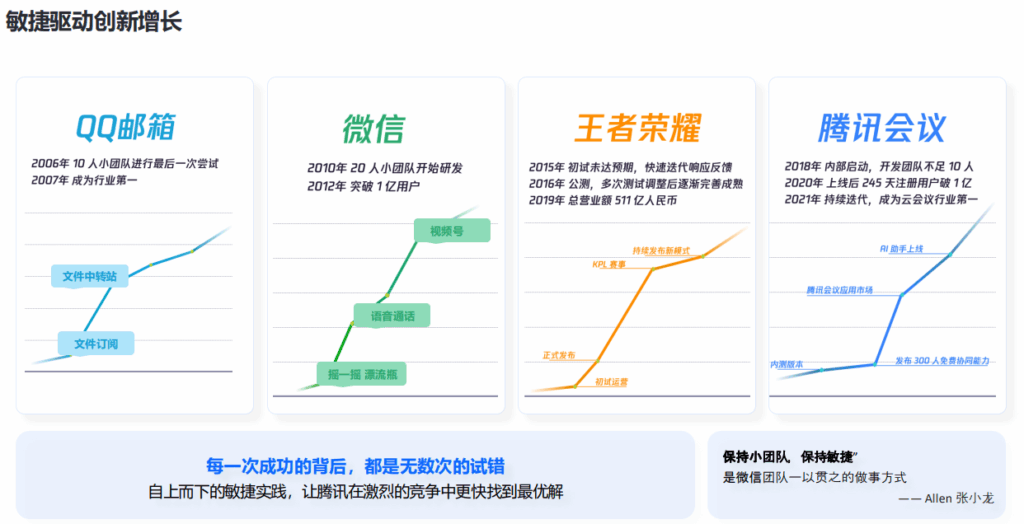

现场交流环节一共三部分,重点介绍一下腾讯的鞠老师讲的内容。腾讯的爆款产品,都是从10-20的小团队开始的,内部无数的小团队的试错,造就了这些爆品,也让企业在这些爆品上赚的盆满钵满。再思考一下我司内部是否也有类似的机制?如果我们有一些小团队做出来的优秀实践,是否有孵化机制让这些小团队快速成长,能够获得到客户的反馈并不断迭代打造爆品?我觉得目前没有。

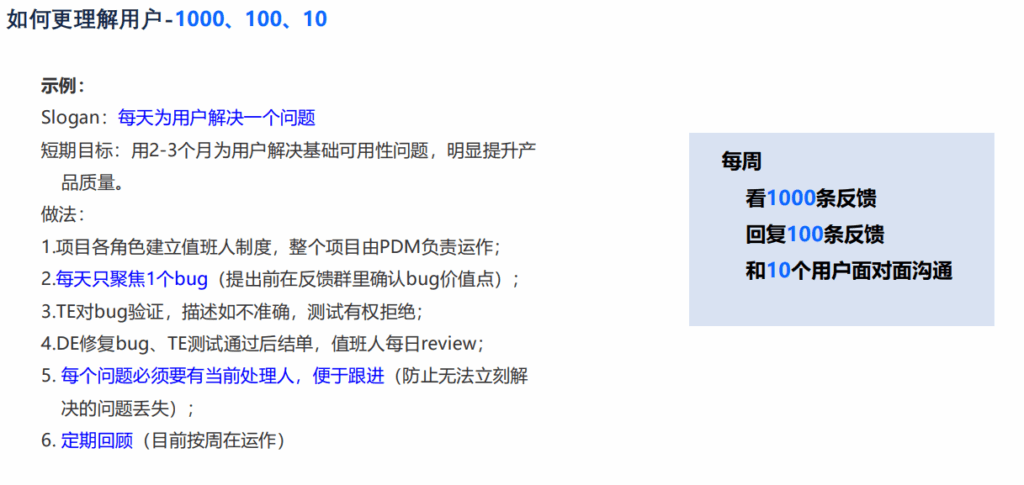

参观时候我就在想,用户思维说起来简单,内部是否有一些机制保证各个团队都能更好的理解用户。在交流环节腾讯鞠老师各出了答案,那就是腾讯的“1000、100、10”。

一定有一个机制让内部团队更了解客户,这个机制说起来简单就是听客户的吐槽。我们内部也有类似VOC的机制,目前有线院于院长也要求产品总工要去现场和客户交流,我想腾讯的1000、100、10机制是否可以应用到总工和客户的交流中。腾讯内部做不到以上要求的产品经理是不能上岗的,这些看起来简单粗暴的要求,保证了团队和客户之间的良性互动,也是造就腾讯这样的巨无霸企业的底层逻辑之一。

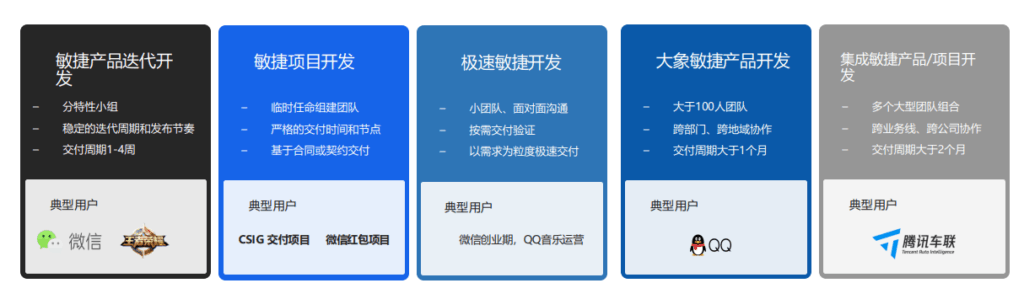

再谈谈腾讯内部对研发组织的分类,目前我们都希望所有的研发组织是大一统的,但是研发的产品类型是不一样的,如果我们想要一套模式打天下,可能会扼杀项目的创新。比如王者荣耀和微信红包,如果都提一样的要求,可能微信红包这个产品根本赶不上过年这个时间节点,市场份额也会被其他产品替代。我们内部也一样,针对像类互联网的产品,和系统产品的要求可能需要区别对待。因为两类产品的质量属性要求不一样,客户对发布周期也要求不一样,后续需要对当前项目管理进行优化。

发表回复